こんにちは!波田須です。

木曽川に親近感を持ったのは木曽谷の中山道を歩いて以来です。今回は

中山道から外れた中流域、八百津から兼山までを歩き木曽川の景観を楽

しみました。拙文を送らせて頂きます。一読いただければ幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1999.4.6

「木曽川」ハイキング

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー S.Hadasu

日時 :1999年 3月 27日(土) 雨のち晴れ

地図からヒントを得たハイキング。天気予報は曇り後晴れ。降り出しそうな

空模様だが予報に励まされ決行。名鉄電車の御嵩行き急行に乗る。電車は

犬山から各駅停車、明智でレールバスに乗り換え、約2時間でまだ見ぬ終着

駅八百津へ。駅で観光地図をもらって小雨の中『蘇水峡』をめざし傘をさし

て歩き出す。12:00

ダム湖となっている木曽川の左岸を上流へ向う。対岸の八百津の町並みは

雨に煙っている。山を削った砂利採取場では木曽川が年月をかけて運んだ

分厚い砂礫層を見ることができる。まだ蕾の桜広場を過ぎると蘇水峡。

木曽川にかかる赤い橋が蘇水峡のビューポイント。両岸から絶壁がせまる

景観は木曽六景のひとつ。

近くに尾張藩の錦織綱場跡。木曽の山で切り出された木材は木曽川を流れ

下りこの綱場に集められて『筏』に組まれ、筏乗りが6時間かけ犬山まで

運んだ。あの『木曽節』は多い時 600人ほどいた筏乗りによって唄いつがれ

た由。大正 13年上流に発電所ができ筏流しは幕を閉じた。

赤い橋を渡り右岸を下流に向い、重文『旧八百津発電所資料館』をめざす。

18.8万kw の関西電力丸山発電所を通り抜けると資料館となった旧発電所が

ある。受付で岡崎からの来館者(本日初?)と分かると館長が

「遠方よりようこそ!」と館内を案内して下さる。

発電所は明治44年の建設で水車と発電機は米国製。しかし水車の破裂事故

などあり日本技術陣が改良に取り組んだ。大正13年までに水車と発電機の

コイルは国産に交換され、出力 1万kw で昭和49年まで現役を勤めた。

平成10年に貴重な産業遺産として重要文化財に指定され、当時の技術者の

苦闘を伝える。2階の郷土コーナーには筏乗りの道具や出土した土器などが

展示され興味深い。

外に出ると雨はあがっている。

「岡崎は桜の名所でしたね」「三分咲きですよ」

と答えると館長は蕾の桜を眺め待ち遠しそう。リタイア前後とお見受けする

館長がリタイアした発電所をひとりでおもり。そこへリタイアが気になりか

けた小生が訪問。しかしここの発電機はリタイア後も大切にされ

Happy retirement!

川沿いに下流に向うと八百津橋。橋のたもとに黒瀬湊の灯台(常夜灯)。天気

予報通り晴れて暑くなってきた。橋を渡り左岸にもどると八百津駅。弁当

なしで腹が減り何かないかと歩いていると小さな店に『草餅あります』の

ビラ。中に入り奥から出て来たお婆さんに3ヶ注文すると

「1ヶ100円」とおっしゃるので300円出す。ワンテンポ遅れで

「15円もらえますか」???

田舎の小さな駄菓子屋で、誰が見ても消費税免除の店。15円が税務署に届

かないのはミエミエ。婆さんを見返すと見覚えのある顔つき、そう言えば

三益愛子の演じた「がめつい奴」の雰囲気。小生が甘く見られたのか・・・

しかし15円もぎ取る商人根性には感服。小さな店で菓子を売り『生涯現役』

の逞しきお婆ナリ。餅はよもぎの香り豊かで満足。

左岸をさらに下り兼山町に入ると兼山ダム。ダムから勢いよく愛知用水の

取水口に木曽川の水が流れ込んでいる。この水が愛知県を縦断し知多半島

を潤す。ダムの下流は川幅が狭く兼山瀞となっている。

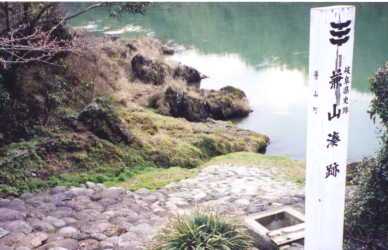

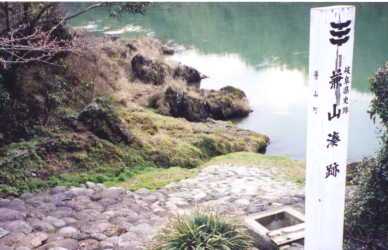

歩いていると蘭丸餅、蘭丸亭の看板を見かける。兼山は森氏の治めた城下町、

左手の峻険な鳥ヶ峯の山頂に城跡がある。木曽川の水運を利用して物資が集

まり、商人が活躍しこの地は栄えた。『兼山湊跡』には丸い川石の石畳と

灯台が残り往時を物語る。あのお婆は兼山商人の末裔かも?

17:00 兼山口駅ゴール。兼山口駅からレールバスに乗り帰途につく。道草も

含め約5時間のウォーク、歩いた距離は 13.1km 木曽川の豊かな恵みを感じ

つつ中流域の景観を楽しんだ。

完

[Top Page]

|